Ein tödliches Virus geht um die Welt. Steven Soderbergh spielt durch, worauf sich die Wissenschaft vorbereitet – auch in Deutschland

Prof. Dr. Christian Drosten, Prof. Dr. Dag Harmsen, Prof. Dr. Stephan Ludwig © TMF e.V.

SARS, Vogelgrippe, Schweinegrippe, außerdem BSE – und zuletzt EHEC. Immer wieder kursieren Erreger, die die Menschen in Angst versetzen. Bisher ist die ganz große Katastrophe zum Glück ausgeblieben, aber die Erinnerung an die Spanische Grippe von 1918 ist noch präsent, und Forscher erwarten seit Jahren ein neues, ähnlich aggressives Virus. Grund genug für gleich mehrere Hollywood-Stars, sich in dem Film „CONTAGION“ mit dem Szenario auseinanderzusetzen. Der Film wirft viele Fragen auf und zeigt nicht zuletzt auch die schwierige Suche der Wissenschaftler nach Möglichkeiten, der Pandemie Einhalt zu gebieten.

Weltweit, auch in Deutschland, bereiten sich Forscher und Behörden darauf vor, bei Auftreten eines neuen, hoch ansteckenden Erregers schnellstmöglich handlungsfähig zu sein. Die Nationale Forschungsplattform für Zoonosen nimmt den Film zum Anlass für ein Gespräch mit den Virolo-gen Prof. Dr. Christian Drosten (Universität Bonn) und Prof. Dr. Stephan Ludwig (Universität Münster) sowie mit dem Genomforscher Prof. Dr. Dag Harmsen (Universität Münster). Alle drei arbeiten in Forschungsnetzwerken zu Zoonosen – Infektionskrankheiten, die zwischen Menschen und Tieren übertragen werden – und wirken darüber hinaus auch in der Nationalen Forschungsplattform für Zoonosen mit.

Das Interview führten Dr. Ilia Semmler (Nationale Forschungsplattform für Zoonosen) und Antje Schütt (TMF).

Wenn sich eine Pandemie abzeichnet, was sind die ersten Fragen, die sich die Wissenschaftler stellen?

Ludwig: Die erste Frage gilt natürlich immer dem Erreger. Um welches Pathogen handelt es sich, wie kann man es schnell nachweisen und wo kommt es her? Hier sind vor allem genetische Informationen über den Erreger von entscheidender Wichtigkeit.

Harmsen: Dann fragt man sich natürlich, wie der Erreger übertragen wird und was die Risikofaktoren für die Übertragung sind. Man hofft, dass man diese Erkenntnisse dann für die Entwicklung von Strategien zur Prävention und Therapie nutzen kann.

Prof. Dr. Stephan Ludwig - Koordinator des BMBF Zoonosen-Forschungsverbundes FluResearchNet © TMF e.V.

Sie forschen selbst alle in Netzwerken, und auch der Film zeigt, dass verschiedene Wissenschaftler bei der Bekämpfung der Seuche zusammenarbeiten. Welche Disziplinen müssen beteiligt sein, wenn ein neuer Krankheitserreger bekämpft werden soll?

Ludwig: Da die meisten neuen Erreger von Tieren auf den Menschen übertragen werden – so genannte zoonotische Erreger –, braucht es einerseits eine enge Verzahnung von veterinärmedizinischer und humanmedizinischer Forschung, andererseits jedoch auch eine enge Zusammenarbeit von Überwachungsbehörden, Kliniken und Grundlagenforschungsinstituten. Nur so wird gewährleistet, dass die Informationen über die Erreger sehr schnell zur Entwicklung von Nachweismethoden und Gegenmaßnahmen führen können, die dann letztlich dem Patienten zugutekommen. In Deutschland hat man hier mit der Schaffung von interdisziplinären Netzwerken zu zoonotischen Erregern und der Einrichtung der Nationalen Forschungsplattform für Zoonosen, die diese Zusammenarbeit unterstützt, einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht.

Drosten: Insbesondere müssen die Wissenschaften, die sich mit den Erregern beschäftigen – also Virologie und Bakteriologie –, stärker mit den Grundlagenfächern kommunizieren, die sich mit Erreger-Reservoiren befassen – also Zoologie und Ökologie. Beides zusammen muss von Theoretikern – also Mathematikern und Bioinformatikern – begleitet werden. Konkret haben wir beispielsweise zur Erforschung dieses Themas soeben ein neues Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Programm DFG SPP 1596) eingerichtet.

Harmsen: Wichtig in diesem Kontext ist der so genannte „One Health“-Gedanke. Das bedeutet, dass für den Erhalt der menschlichen Gesundheit Veterinär- und Humanmedizin über die Fachgrenzen zusammenarbeiten müssen. Das betrifft tierische Lebensmittel ebenso – hier ist „farm to fork“ ein weiteres Schlagwort – wie beispielsweise auch unser Zusammenleben mit Haustieren. So müssen zum Beispiel Informationen über neue Erreger bei Tieren von den Veterinärmedizinern an die Humanmediziner weitergegeben werden. Das gleiche gilt für das Auftreten von Resistenzen nach der Gabe von Antibiotika. Deshalb ist es extrem wichtig, dass Ärzte und Tierärzte Hand in Hand arbeiten.

Prof. Dr. Stephan Ludwig (Quelle: Pressestelle Universität Münster) © TMF e.V.

Was muss man über einen Erreger wissen, wenn man Impfstoffe gegen Viren entwickeln will? Welche Schritte müssen erfüllt sein, bevor man überhaupt an Impfstoffentwicklung denken kann?

Ludwig: Entscheidend ist, dass durch das Einbringen eines Impfstoffes auch eine ausreichende Aktivierung des Immunsystems ausgelöst wird, um einen Schutz vor dem eigentlichen Erreger und somit der Erkrankung zu erlangen. Manche Viren oder virale Bestandteile sind nur wenig immunogen, sie lösen also keine oder nur eine schwache Immunantwort aus. Damit vermittelt eine Impfung keinen Schutz. Andere Viren wie z.B. HIV befallen direkt solche Zellen, die für die Immunantwort gebraucht werden, was ebenfalls die herkömmliche Impfung nutzlos werden lässt. Man muss also analysieren, welches geeignete Oberflächenstrukturen – so genannte Antigene – des Erregers sind, gegen die geimpft werden kann. Man sollte auch den Übertragungsweg kennen. Impfstoffvorläufer müssen sich dann experimentell und in klinischen Prüfungen beweisen...

Warum haben wir nicht ein Medikament, das gegen alle Viren hilft?

Drosten: Während für Bakterien Breitspektrum-Antibiotika vorhanden sind, gibt es solche Substanzen für Viren noch nicht. Das liegt daran, dass Bakterien viele Gemeinsamkeiten haben, die Viren aber äußerst unterschiedlich sind. In letzter Zeit hat sich aber eine ganz neue Möglichkeit ergeben, nun doch auch Breitband-Substanzen gegen Viren zu finden. Hierzu versucht man, eher auf der Seite des Wirts – also des Menschen – einzugreifen und zwar dort, wo die Viren die menschlichen Zellen befallen.

Ludwig: Eine Herausforderung bei der Entwicklung eines antiviralen Medikaments ist, eine Sub-stanz zu finden, die möglichst breit wirksam ist und die weder Nebenwirkungen hat, noch zur Bildung von Resistenzen führt. Um dieses Ziel zu erreichen, kann man sich bei viralen Erregern den Umstand zunutze machen, dass alle Viren ihre Wirtszellen brauchen, um sich zu vermehren. Das Blockieren von für das Virus essentiellen Wirtszellfaktoren hat dabei den großen Vorteil, dass kaum Resistenzen entstehen können. Entsprechend zeichnet sich in der Forschung ein Paradigmenwechsel in der antiviralen Strategie ab, indem man nicht am Erreger direkt sondern an der Wirtszelle angreift. Gerade in Deutschland wird dieses Gebiet sehr stark beforscht. Beispielsweise befassen sich mehrere Forschungsprojekte im Influenza-Forschungsnetzwerk FluResearchNet mit solchen Ansätzen, die teilweise schon Eingang in klinische Studien gefunden haben.

Drosten: Auch der SARS-Forschungsverbund hat hier ein Wirkprinzip gefunden, das wohl eine Achillesferse für alle Coronaviren darstellt. Nicht nur gegen SARS, sondern auch gegen alle anderen SARS-ähnlichen Viren, die sich in Tierreservoiren befinden, könnte man also jetzt Medikamente entwickeln – schon lange bevor diese Viren eine Epidemie verursachen.

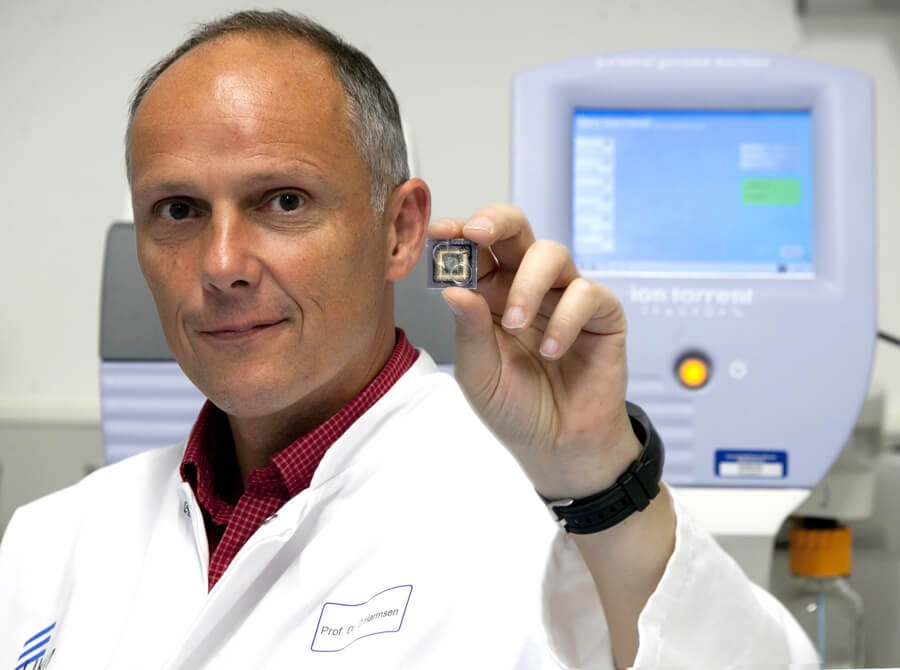

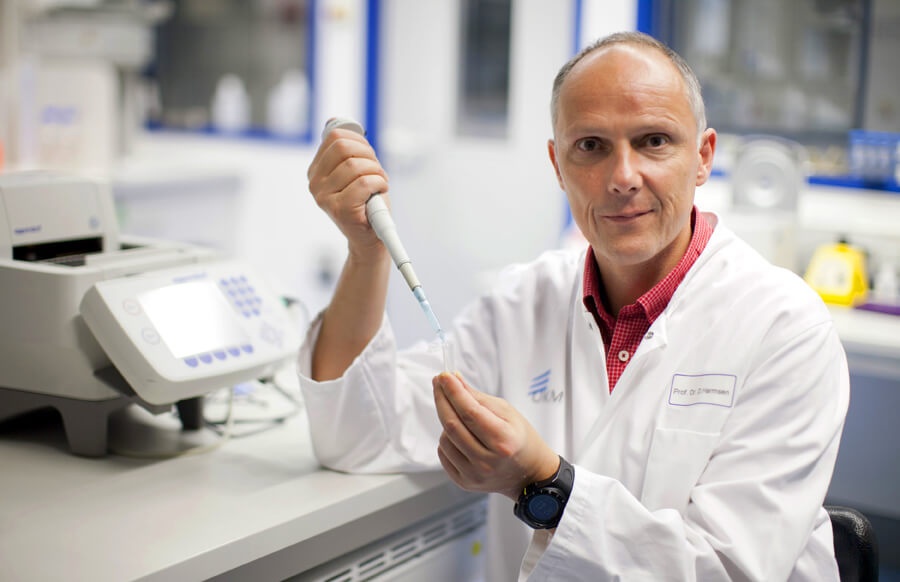

Prof. Dr. Dag Harmsen (Quelle: Pressestelle Universität Münster) © TMF e.V.

Im Film spielt die Identifizierung des Virus eine große Rolle. Können Sie uns erklären, welche Methoden es gibt und wie sie funktionieren?

Ludwig: Um die Identität des Erregers eindeutig zu klären, ist es unumgänglich, Methoden zur Aufklärung der Gensequenz des Pathogens – also des Krankheitserregers – einzusetzen. Nur so ist es möglich, schnell und effektiv Nachweismethoden zu entwickeln und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die industrielle Entwicklung entsprechender Geräte hat in der jüngsten Vergangenheit rasante Fortschritte gemacht. So erlauben Geräte der „Next-Generation-Sequencing“-Technologie (NGS), sehr schnell in großem Umfang Sequenzdaten zu generieren. Geräte dieser Art haben im vergangenen Sommer beispielsweise auch zur schnellen Charakterisierung der EHEC-Bakterien in Deutschland geführt.

Harmsen: Die Geräte für NGS sind in den vergangenen Jahren immer günstiger geworden und können vielfältig eingesetzt werden. Was früher die Angelegenheit von weltweit wenigen Hundert Genome Sequenzier-Zentren war, kann heute im Prinzip von jedem Krankenhauslabor eingesetzt werden.

Drosten: Wir haben ja bereits vor fast zehn Jahren den Erreger von SARS durch molekularbiologische Methoden entdeckt – damals war die SARS-Epidemie noch gerade im Anrollen. Weil wir das Virus dann kannten, konnten wir auch ganz früh ein Nachweisverfahren entwickeln und über die Weltgesundheitsorganisation nach Asien schicken. Vor Ort wurden dann infizierte Patienten diagnostiziert und isoliert. Dies hat maßgeblich dazu beigetragen, die Epidemie noch gerade rechtzeitig in der Frühphase zu stoppen. Auf der Basis unserer damaligen Arbeiten ist dann ein ganzes Gebiet in der Virologie entstanden, das sogenannte „Virus discovery“.

Die Forscher im Film versuchen mühsam, das Virus in Zellkultur anzuzüchten und verlieren dabei wertvolle Zeit. Gibt es Möglichkeiten, den Prozess zu beschleunigen?

Drosten: Auch heute ist die Zellkultur entscheidend für die Identifikation von neuen Viren. Durch die modernen Verfahren der NGS ist es heute aber auch möglich, Viren zu erkennen, ohne vorher die geringste Ahnung von ihrer Familienzugehörigkeit zu haben. Diese Methodik steckt allerdings noch in der Kinderschuhen – eine Maschine, in die man eine Probe reinsteckt und die dann sagt, welches Virus drin ist, wird es auch in zehn Jahren noch nicht geben. Das ist eine große Aufgabe, für die man heutzutage noch weit mehr braucht als ein einzelnes Labor: ganze Institute beschäftigen sich damit. Bei den Bakterien ist das deutlich einfacher als bei den Viren!

Harmsen: Dennoch – die Sequenzierungs-Geräte sind mittlerweile sehr schnell geworden: heute kommen wir in ein bis zwei Tagen von der DNA zur Sequenz. Damit eignet sich das Verfahren hervorragend für den Routineeinsatz – unter anderem auch in der Mikrobiologie. Gerade beim Einsatz im Rahmen von mikrobiellen Ausbruchsgeschehen ist Geschwindigkeit natürlich Trumpf. Der Einsatz von NGS steht deshalb jetzt am Wendepunkt von der Grundlagen- hin zur angewandten Forschung und Routinediagnostik. Wir konnten das an der Universität Münster erst jüngst unter anderem beim Management der EHEC-Krise in Deutschland exemplarisch demonstrieren.

Prof. Dr. Dag Harmsen - Leiter der Forschungs-abteilung an der Poliklinik für Paradontologie in Münster (Quelle: Pressestelle Universität Münster) © TMF e.V.

Die genetischen Informationen sind wichtig für die Identifizierung des Erregers und erleichtern die Diagnosestellung. Wozu hilft das Wissen sonst noch?

Harmsen: Wenn man den molekularen Fingerabdruck eines Erregers kennt, kann man zum Beispiel ein Ausbruchsgeschehen zweifelsfrei beweisen – sonst wäre ja auch eine Koinzidenz von mehreren nicht zusammenhängenden Ausbrüchen möglich. Ein gutes Beispiel für die Aussagekraft dieser Techniken ist die jüngste genomische Analyse der Cholera-Epidemie in Haiti 2010, die offensichtlich von nepalesischen UN-Blauhelmen über viele tausende Kilometer eingeschleppt worden ist. Außerdem lassen sich klassische epidemiologische Überwachungsparameter wie Ort, Zeit und Person mit genomweiten NGS-Typisierungsergebnissen kombinieren und für spezifischere Frühwarnsysteme nutzen. In letzter Konsequenz könnten zum Beispiel für eine „Krankheiten-Wetterkarte“ auch Abwässer mit NGS überwacht werden. Durch die Kenntnis der Verbreitung von Erregern in der Umwelt könnten geeignete präventive Maßnahmen noch vor dem Auftreten von Ausbrüchen ergriffen werden. All diese Möglichkeiten werden gerade auch in unseren BMBF-Forschungsverbünden „Food-borne Zoonotic Infections“ (FBI-Zoo) und PBA-Zoo intensiv verfolgt und weiterentwickelt.

Aber noch sind nicht alle Probleme dieser neuen Technologie gelöst...

Harmsen: Die größten Herausforderungen beim Routineeinsatz von NGS dürften zukünftig in der bioinformatischen Analyse und in der Beseitigung von rechtlichen und sozialen Hindernissen liegen – beispielhaft hierfür seien die Themen Datenschutz und einheitliche Datenbankformate genannt.

Woher kommen neue Erreger überhaupt? Lassen sie sich vorhersehen?

Drosten: Es wird zunehmend klar, dass alle relevanten Viren aus dem Tierreich kommen. Wenn der Übergang aus dem Tierreich („Wirtswechsel“) schon Jahrtausende zurück liegt, ist das Virus in der Regel gut angepasst und verursacht nur noch geringe und meist eher chronische Krankheitssymptome. Viren, die aber gerade eben einen Wirtswechsel hinter sich haben – z.B. der SARS-Erreger – machen akute, heftige und schwere Epidemien, die hoch ansteckend sind. Vorhersagen lassen sich Epidemien durch neue Erreger also in erster Linie dadurch, dass man die Quellen dieser Viren studiert, also die Wildtier-Reservoire. Hier arbeitet man daran, zu verstehen, unter welchen Umständen Viren die Speziesbarriere überspringen können, und warum sie sich manchmal in ihren Reservoirtieren derartig vermehren, dass ein Wirtswechsel stattfindet. Hier kommen wohl sehr große Zusammenhänge wie Urwald-Abholzung, Klimawandel und Massentierhaltung zum Tragen. Die Erforschung dieser Zusammenhänge wollen wir mit dem neuen DFG-Schwerpunktprogramm „Ecology and Species Barriers in Emerging Viral Diseases” unterstützen.

Was muss passieren, damit ein Erreger vom Reservoirwirt auf Haustiere oder Menschen überspringen und diese krank machen kann?

Ludwig: Dies ist in der Tat die zentrale Frage, die die Zoonosenforschung umtreibt. Sie ist nicht leicht zu beantworten. Der Erreger muss das Potential erlangen, die Speziesbarriere zu überspringen, was nicht trivial ist. Im Moment können Wissenschaftler meist nur im Nachhinein sagen, wie sich ein Erreger, der diese Eigenschaft erlangt hat, vom Ausgangserreger auf genetischer Ebene und funktionell unterscheidet. Mit solchen Informationen kann man eine gewisse Gensignatur mit dem zoonotischen Potential verbinden. Allerdings ist nicht gesagt, dass das Pathogen nicht in Zukunft noch andere Wege der Anpassung findet, die man heut noch nicht kennt.

Drosten: Die Viren müssen sich erst einmal in ihren Reservoiren stark vermehren, so dass es statistisch häufig zu Kontakten zwischen Wirt und Fehlwirt – also uns! – kommt. Dann muss das Virus in der Lage sein, in menschliche Zellen einzutreten, und hierzu muss es an zelluläre Rezeptoren passen – das „Schlüssel-Schloss-Prinzip“. Letztlich muss das Virus dann auch noch in der Lage sein, unser Immunsystem zu überlisten. Denn wir werden in jeder Sekunde von tausenden von Viren attackiert, ohne krank zu werden. Viren, die sich bei uns vermehren wollen, müssen ganz spezielle Tricks anwenden, um das Immunsystem außer Kraft zu setzen. Häufig geschieht dies schon in der ganz frühen Phase der Immunabwehr, bei der sogenannten angeborenen Immunität, also noch bevor überhaupt Antikörper gebildet werden.

Prof. Dr. Christian Drosten - Direktor des Instituts für Virologie in Bonn (Quelle: Pressestelle Universität Bonn) © TMF e.V.

Wir haben den Eindruck, dass das inzwischen häufiger passiert...

Drosten: Wir Menschen stehen heute viel enger in Kontakt als früher. Heute sind Flugreisen auch für Normalbürger an der Tagesordnung, und in der Geschäftswelt reist man auf Routinebasis zwischen den Kontinenten. Dazu kommt der globalisierte Warenverkehr, der auch Lebensmittel und Tiere über den Globus verteilt. Was uns dann im Alltag z.B. in Form neuer Marienkäfer-Arten aus Asien über den Weg läuft, findet auf submikroskopischer Ebene auch bei den Viren statt: es kommen neue Arten bei uns an, die uns krank machen können. Schlimm ist zudem, dass der Mensch immer stärker in ursprüngliche Ökosysteme vordringt, um diese wirtschaftlich zu nutzen – allem voran die Abholzung der tropischen Regenwälder. Diese Gebiete beherbergen nicht nur das reichste Artenspektrum an Tieren, sondern auch an Viren! Der Raubbau rächt sich – HIV/AIDS ist nur eins von vielen Beispielen.

Das eigentliche Problem entsteht erst, wenn Menschen sich untereinander mit dem neuen Erreger anstecken und die Krankheit weitergeben. Das ist nicht bei jedem Erreger der Fall. Wann passiert das denn?

Ludwig: In der Tat ist die freie Übertragbarkeit von Erregern von Mensch zu Mensch die Voraussetzung für eine epidemische oder pandemische Verbreitung. Auch hier ist man noch am Anfang zu verstehen, welche Veränderungen im Erreger hierzu notwendig sind. Es gibt aber auch andere Faktoren, wie die Populationsdichte und die immer noch zunehmende globale Reisetätigkeit, die die Verbreitung mit bestimmen.

Drosten: Wenn ein Virus zunächst aus der Umwelt im einzelnen Patienten angekommen ist, hat es offenbar die Fähigkeit, den Menschen zu infizieren. Für die Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch ist dann entscheidend, wie stark es sich vermehrt – also ob sehr viel oder nur ein wenig Virus-Nachkommenschaft entsteht –, wie es ausgeschieden wird – am einfachsten über die Lunge oder den Darm –, und wie stabil es in der Umwelt ist – Noroviren sind zum Beispiel so stabil, dass sie über Türklinken übertragen werden, Influenza muss schon eher direkt weitergegeben werden.

Die „Centers of Disease Control and Prevention“ – kurz CDC – sind das US-amerikanische Pendant zum deutschen Robert Koch-Institut. Ein großer Teil der Analysen des Erregers im Film „CONTAGION“ findet in den Hochsicherheitslaboren der CDC statt. Dabei spielen auch Sicherheitsstufen eine Rolle: BSL 4 zum Beispiel...

Ludwig: Die Einstufung richtet sich nach der Aggressivität der Erreger und den möglichen Gegenmaßnahmen. Während es gegen Erreger die Risikogruppe 3 noch Impfmöglichkeiten oder Medikamente gibt, sind Risikogruppe 4-Erreger dadurch gekennzeichnet, dass keine direkten Interventionsmöglichkeiten bestehen. Mit diesen Erregern darf deshalb nicht in einem weniger gesicherten Labor gearbeitet werden.

Drosten: Man könnte auch noch ausführlicher werden: Bei den Bakterien gibt es Risikogruppen 1 bis 3, bei den Viren geht es bis zur Gruppe 4. Das liegt daran, dass Viren sich schneller verbreiten und meist nicht zu behandeln sind – bei Bakterien gibt es dagegen praktisch immer ein Breitspektrum-Antibiotikum, das wirkt. In die Risikogruppe 4 gehören zum Beispiel das Ebola-, Lassa- und das Nipahvirus. Entsprechend der Risikogruppen werden dann auch sogenannte Schutzstufen bei den Laboren definiert. Labore der Schutzstufe 4 – auch benannt als „Biosafety level 4, BSL4 oder L4“ – sind „Astronautenlabore“, also Einrichtungen, in denen man mit Ganzkörper-Schutzanzügen arbeitet und die Atemluft von außen in den Anzug bekommt. In Deutschland werden solche Labore vom Hamburger Tropeninstitut und von der Universität Marburg betrieben.

Am Ende des Films wird der komplizierte Übertragungsweg auf das erste menschliche Opfer aufgelöst. Haben Sie noch einen Tipp für alle, die angesichts solcher Filme Sorgen vor Infektionen bekommen?

Drosten: In der Öffentlichkeit, beispielsweise nach Händeschütteln oder Straßenbahnfahren, das Gefühl verinnerlichen, schmutzige Hände zu haben und diese erst waschen zu müssen. Und: möglichst wenig in der Nase bohren und in den Augen reiben.

Ludwig: Ja, ein gesundes Hygieneverständnis ist sehr wichtig. Aber auch das Meiden von großen Menschenansammlungen und ein gesunder und rücksichtsvoller Umgang mit dem eigenen Körper in puncto Ernährung, Schlaf und Bewegung sind hier ganz banale Vorsorgemaßnahmen. Auch das Nutzen von Impfangeboten gegen gefährliche Erreger gehört dazu. Allerdings müssen wir uns, genau wie beim Autofahren, daran gewöhnen, dass es keine absolute Sicherheit gibt.

Das Individuum hat ja nur begrenzte Möglichkeiten, sich und sein Umfeld zu schützen. Welche Aufgaben muss die Gesellschaft übernehmen? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Forschung im Notfall den Prozess optimal unterstützen kann?

Ludwig: Gerade in Fragen der Impfung sollte jeder einzelne Bürger nicht nur die Verantwortung für sich selbst in den Vordergrund stellen, sondern auch an die Verantwortung gegenüber den Mitmenschen denken. Damit die Forschung die Maßnahmen in einer Krise optimal unterstützen kann, sind gut verzahnte Netzwerke zwischen Bundesbehörden, Kliniken und Grundlagenforschung nötig. Nur so können die relevantesten Proben schnell einer Untersuchung unterzogen werden und daraus Nachweismethoden entwickelt und Interventionsmaßnahmen unterstützt werden.

Drosten: Momentan bewegt sich die gesellschaftliche Verantwortung in einem Spannungsfeld zwischen Pandemieplanung bei den Gesundheitsbehörden – zum Beispiel dem Robert Koch-Institut – und Sonderförderprogrammen bei den Forschungsförderern wie der EU, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung oder der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das Forschungsministerium hat außerdem gerade den Startschuss für ein „Deutsches Zentrum für Infektionsforschung“ gegeben, bei dem – unter anderem – die Erforschung neuer Epidemien eine große Rolle spielen wird. Bei der Forschung sind es also weiterhin die alten Rezepte der finanziellen Förderung und der Vernetzung. Im öffentlichen Gesundheitswesen hat Deutschland in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Nach der Wiedervereinigung wurden die beiden Behördensysteme zusammengefasst und gestärkt. Was jetzt allerdings immer wieder als Hemmschuh wirkt, ist der Föderalismus. Oft muss bei Regulationsbedarf, zum Beispiel bei Isolierungsmaßnahmen und Quarantäne, in jedem Bundesland das Rad neu erfunden werden. Das verschwendet viel zu viel Zeit!

Harmsen: Die vorhandenen Gesetze und Regularien müssen permanent auf den Prüfstand gestellt werden, damit sie den modernen Anforderungen entsprechen. Die Gesetzeslage zur Beschleunigung der Meldewege im Infektionsschutzgesetz ist so ein Beispiel. Entsprechende Initiativen zur Verbesserung liegen ja bereits auf Bundesebene vor. Allerdings ist zu befürchten, dass diese wieder einmal in den Länderausschüssen‚ weich gespült werden.

Sind wir für einen Seuchen-Fall vorbereitet?

Drosten: Leider noch nicht.

Ludwig: Ich würde es nicht ganz so schwarz sehen. Beispielsweise haben die Grippepandemie und der EHEC-Ausbruch gezeigt, dass wir in puncto Überwachung und Charakterisierung der Erreger sowie beim Einleiten von Gegenmaßnahmen eigentlich gut vorbereitet sind und dass es nur in der Abstimmung zwischen verschiedenen Verantwortlichkeiten noch Nachholbedarf gibt. Gerade die EHEC-Krise war ein gutes Beispiel dafür, wie die exzellente Arbeit unserer Wissenschaftler sehr schnell zur Charakterisierung der Erreger und zu schnellen Nachweismethoden geführt hat. Hier sei noch einmal daran erinnert, dass diese Ergebnisse durch effizientes Arbeiten in den Zoonosen-Forschungsnetzwerken FBI-Zoo und PBA-Zoo erzielt werden konnten. Dies zeigt, wie wichtig die kontinuierliche Förderung solcher Verbünde auch in Nicht-Krisenzeiten ist, um dann im Krisenfall gut vorbereitet zu sein.

Prof. Dr. Christian Drosten (links) im "Astronautenlabor" (Quelle: Pressestelle Universität Bonn)

Downloads

Weiterführende Informationen